号外4「新しい生活様式」で優先する対策

新型コロナウイルス感染症

新型インフルエンザ等特別措置法に基づき、4月16日より47都道府県に「緊急事態宣言」が発出されていましたが、感染の状況、医療提供体制、監視体制の客観基準とし総合的に判断し、5月14日より徐々に多くの県で「緊急事態宣言」が解除されています。しかし、新型コロナウイルスは人が非常に感染しやすく、感染した人でも再度感染する可能性があるとの報告もされていることから、政府の専門家会議は長期間にわたって感染拡大を防ぐために「新しい生活様式」を定着させる必要があると提案しています。今回は、社会経済活動と感染拡大防止の両立に向けた取組を進めるために、その中で優先すべき実行可能な感染症対策を行えるよう再度、感染経路等についてお伝えします。

株式会社 健康予防政策機構 代表・医師 岩﨑 惠美子

新型コロナウイルス感染症を正しく知ること

どうやって感染するの?

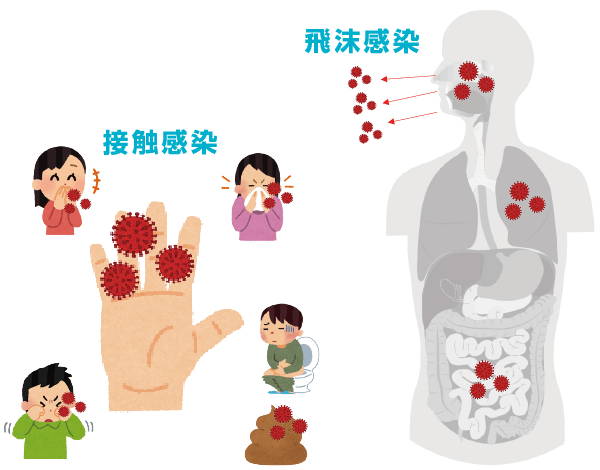

飛沫感染と接触感染により感染します。空気感染は起きていないと考えられていますが、閉鎖した空間・近距離での多人数の会話等には注意が必要です。

飛沫感染:感染者の飛沫(くしゃみ、咳、つばなど)と一緒にウイルスが放出され、他の人がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染します。

接触感染:感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後や便を介して、その手で周りの物に触れるとウイルスが付きます。他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ると粘膜から感染します。

感染症はどのように広まっていきますか?

新型コロナウイルス感染症は、ウイルスが手を介して口や鼻などの粘膜から取り込まれて感染し、鼻の奥の上咽頭で増殖します。そして新たな感染者となった人のくしゃみやせき、鼻水にウイルスが排出され、周りの人々に拡げていきます。鼻や咽頭の炎症がさらに下気道にも拡がると、肺炎を起こします。また、上咽頭や鼻の粘膜にウイルスが多いため、時に嗅覚障害、味覚障害を起こすこともあります。消化器にも症状が出るため、下痢などを起こすことも少なくないので、便を介しての感染拡大も考える必要があります。

これまでのクラスター(集団)発生を見ると、間接的にトイレやドアのノブ、タブレット等など共通に触れることによる接触感染が大きいと想定されることから、さまざまな所に触れる人の手からの感染を防ぐために、日常的に手指衛生を優先し石けんやアルコール消毒の習慣化の定着が大切になります。

「新しい生活様式」とは

長期間にわたって感染拡大を防ぐために、飛沫感染や接触感染、さらには近距離での会話への対策を、これまで以上に日常生活に定着させ、持続させなければなりません。それを「新しい生活様式」としています、具体的な実践例は以下を参照ください。

- 厚生労働省:「新しい生活様式」の実践例

- また、「新しい生活様式」は、業種ごとに「感染拡大予防ガイドライン」が作成されています。

新型コロナウイルス感染症対策:業種別ガイドラインについて

「新しい生活様式」の実践例

(1)一人ひとりの基本的感染症対策

感染予防の3つの基本:①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い

- □人との間隔は、できるだけ2m(最低1m)空ける。

- □遊びにいくなら屋内より屋外を選ぶ。

- □会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。

- □外出時、屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用。

- □家に帰ったらまず手や顔を洗う。できるだけすぐに着替える、シャワーを浴びる。

- □手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う(手指消毒液の使用も可)。

※高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより厳重にする

移動に関する感染対策

- □感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える。

- □帰省や旅行はひかえめに。出張はやむを得ない場合に。

- □発症したときのため、だれとどこで会ったかをメモにする。

- □地域の感染状況に注意する。

(2)日常生活を営む上での基本的生活様式

- □まめに手洗い・手指消毒

- □咳エチケットの徹底

- □こまめに換気

- □身体的距離の確保

- □「3密」の回避(密集・密接・密閉)

- □毎朝で体温測定、健康チェック。発熱又は風邪の症状がある場合はムリせずに自宅で療養

(3)日常生活の各場面別の生活様式

買い物

- □通販も利用

- □1人または少人数ですいた時間に

- □電子決算の利用

- □計画をたてて素早く済ます

- □サンプルなど展示品への接触は控えめに

- □レジに並ぶときは、前後にスペース

娯楽、スポーツ等

- □公園はすいた時間、場所を選ぶ

- □筋トレやヨガは自宅で動画を活用

- □ジョギングは少人数で

- □すれ違うときは距離をとるマナー

- □予約制を利用してゆっくりと

- □狭い部屋での長居は無用

- □歌や応援は、十分な距離かオンライン

公共交通機関の利用

- □会話は控えめに

- □混んでいる時間帯は避けて

- □徒歩や自転車利用も併用する

食事

- □持ち帰りや出前、デリバリーも

- □屋外空間で気持ちよく

- □大皿は避けて、料理は個々に

- □対面ではなく横並びで座ろう

- □料理に集中、おしゃべりは控えめに

- □お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けて

冠婚葬祭などの親族行事

- □多人数での会食は避けて

- □発熱や風邪の症状がある場合は参加しない

(4)働き方の新しいスタイル

- □テレワークやローテーション勤務

- □時差通勤でゆったりと

- □オフィスはひろびろと

- □会議はオンライン

- □名刺交換はオンライン

- □対面での打合せは換気とマスク

PROFILE

株式会社健康予防政策機構

代表 岩﨑 惠美子

新潟大学医学部卒業後、耳鼻咽喉科医師を経て、インド、タイ、パラグアイで医療活動を行う。1998年より、厚生労働省、成田空港検疫所、企画調整官仙台検疫所長を歴任。その後、WHOの要請でウガンダ現地にてエボラ出血熱の診療・調査に従事。またSARS発生時には日本代表として世界会議に出席。2007年からは仙台市副市長に就任。インフルエンザ対策として「仙台方式」を提唱し、日本の新型インフルエンザ対策の基盤を構築する。現在は、感染症対策のプロとして、新型インフルエンザをはじめとする感染症対策の啓発活動を行っている。

新潟大学医学部卒業後、耳鼻咽喉科医師を経て、インド、タイ、パラグアイで医療活動を行う。1998年より、厚生労働省、成田空港検疫所、企画調整官仙台検疫所長を歴任。その後、WHOの要請でウガンダ現地にてエボラ出血熱の診療・調査に従事。またSARS発生時には日本代表として世界会議に出席。2007年からは仙台市副市長に就任。インフルエンザ対策として「仙台方式」を提唱し、日本の新型インフルエンザ対策の基盤を構築する。現在は、感染症対策のプロとして、新型インフルエンザをはじめとする感染症対策の啓発活動を行っている。