うがい

生体防御機能とうがいの効用

うがいは、繊毛運動のようなのど本来が持つ防御機能を高めるとともに、物理的な洗浄効果や、さらにうがい薬を使えば殺菌効果によって口腔やのどを清潔にします。その結果、のどの粘膜の機能が回復して活性化され、「口腔」を介する感染の予防や口臭の抑制が期待できます。 具体的なうがいの効用としては、以下のようなものがあげられます。

- 適度の刺激が粘液の分泌や血行を盛んにする

- のどに潤いを与え、粘膜の働きが弱まるのを防ぐ

- ホコリなどを粘液とともに上気道から洗い流す

- 口腔粘膜への細菌の付着を抑え、定着しにくくする

- のどや口腔を消毒する※

- セキを抑え、タンを除去します。のどの痛みを抑える

- 口臭の元になる汚れを除き、口臭の発生を防ぐ

- 口腔内を殺菌・消毒し、虫歯を予防する※

- さわやかな後味が、口腔内に清涼感を与え、口臭を抑える※

- かぜの予防効果が実証されている

※うがい薬使用時

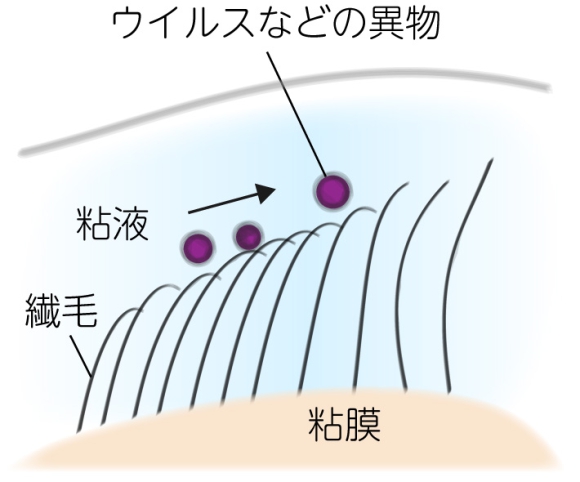

安静時でも、呼吸によって気道は1日当たり 20,000 L もの空気を肺胞へ送り込んでいます。清浄空気を基準にしても、1日当たり 1~2×105 個までの細菌(約 8,500 細菌/m3空気)と、100 mg までのほこりが呼吸と同時に吸い込まれることになります。このため、空気の入口、通り道である鼻や口、気道粘膜は、種々のサイズと組成をもった空気中の物質に対抗するための防御機能をもっています。

鼻には、空気を浄化するエアコンディショナーとしての働きがあります。異物を吸着した粘液は、粘膜表面にある繊毛細胞によって、ベルトコンベヤーのように少しずつ鼻から咽頭へ送り出され、無意識のうちに食道へ飲み込まれたり、せき払いのときに外に吐き出されたりします。

のどの粘膜にも同じような繊毛があり、1 分間に約 1,000 回振動する繊毛運動で粘液を外へ送り出すことで、のどから入ったウイルスなどの異物を排除しています。

しかし、気温が低く空気が乾燥すると、粘膜の表面が傷つき、繊毛運動が弱くなったり、止まったりして、ウイルスが侵入しやすくなります。

風邪のウイルスは、鼻やのど、気管の繊毛細胞に感染でき、そこで増殖しながら、細胞を破壊して外へ飛び出し、近くの細胞にまた感染します。破壊された繊毛細胞は、繊毛が抜け落ちます。このため、繊毛による防御機能はさらに低下し、空気と一緒に吸い込まれた毒素の強い細菌を外へ追い出す力も弱まってしまい、二次感染が起こりやすくなります。

ブクブクうがいで「口臭対策」

うがい液を口に含み、唇を閉じて頬の筋肉を動かし、「ブクブク」とうがいを行います。

うがいと口臭対策

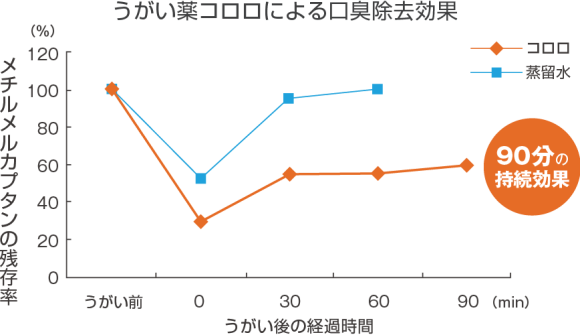

口臭の主要な原因は、お口由来の硫化水素(お口の汚れ)メチルメルカプタン(歯周病)が多くを占めます。口臭の予防対策としては、歯磨きはもちろんですが、うがいも効果的です。うがい薬コロロは、粘膜への刺激が少ないにもかかわらず、しっかり殺菌、消毒できて口臭も除去します。

オオオ〜うがいで「感染対策」

もう一度うがい液を口に含み、上を向いて、「オオオ〜」と発声してうがいをします。

うがいと感染対策

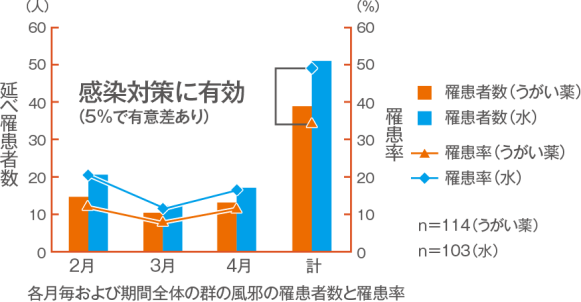

うがい薬によるうがいと水によるうがいの2グループで風邪対策における有効性について試験しました。結果、うがい薬によるうがいの方が、水によるうがいよりも感染対策に有効であることが立証されました。

うがいと労働衛生

働く人々の安全と健康を確保するために、うがい設備の設置やうがいの励行が、以下の規則等で定められています。

労働災害を未然に防止することは事業者の責務ですが、従業員の皆さんも省令に守られるだけでなく、自ら安全衛生活動に取り組むことが重要です。うがい設備をうまく利用して、うがいを励行しましょう!

労働安全衛生規則第七章 清潔(洗浄設備等) 第六百二十五条

事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。

2 事業者は、前項の設備には、それぞれ必要な用具を備えなければならない。

鉛中毒予防規則第四章 管理 第四節 清潔の保持等(手洗い用溶液等) 第四十九条

事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、硝酸水溶液その他の手洗い用溶液、つめブラシ、石けん及びうがい液を作業場ごとに備え、 作業終了後及び必要に応じ、当該労働者にこれらを使用させなければならない。

2 労働者は、鉛業務に従事したときは、作業終了後及び必要に応じ、前項の硝酸水溶液 その他の手洗い用溶液、つめブラシ、石けん及びうがい液を使用しなければならない。

タール・ピッチ障害予防対策の促進について

第1 障害予防対策 2 重点事項 (4)清潔の保持について

ハ コールタールを取り扱う作業場ごとに、つめブラシ、石けんおよびうがい液を備え、 作業終了後および必要に応じこれを使用させること。

その他の省令・通達でもうがい設備の設置やうがいの励行などが定められています。

- 清掃事業における安全衛生管理要綱

- ガラス繊維及びロックウールの労働衛生に関する指針