蓄積脱水、隠れ脱水に注意しましょう

仕事中に起きる「労作性熱中症」と自宅で休んでいても起きる「非労作性熱中症」は、いずれも命に係わる身体的異変なので、絶対に防止したいものです。熱中症にかからな

い幸運を願うだけでなく、一生に一度もかからないという気概を抱いて生活していくことが理想です。熱中症は暑い日に突如として起きるかのように想像している人もいますが、

多くの場合、時間をかけて徐々に熱中症にかかる条件が整って起きている事実(蓄積脱水)にも留意しましょう。

「蓄積脱水」とは

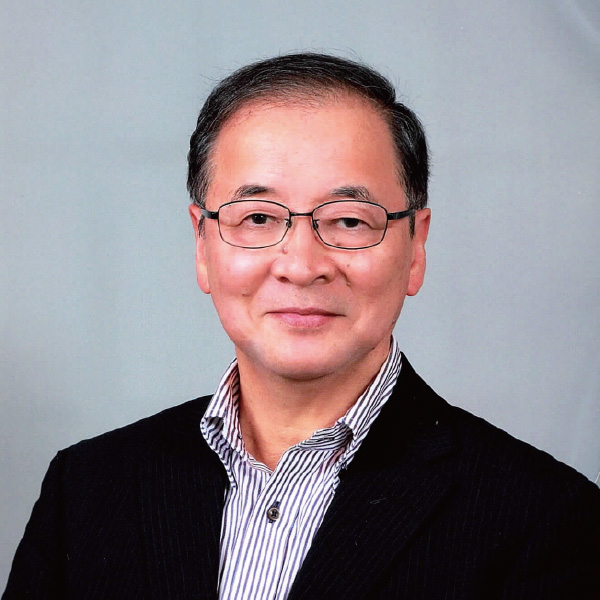

熱中症で救急搬送された人は2008年の約1万人から、2012年の約4万人、2018年の約9万人へと増加しており、今年は10数万人に増えると予想されています。熱中症の前兆である蓄積脱水とは、文字通り、脱水状態の蓄積を指します。具体的には、体内の水分不足状態(軽度の脱水)が数日間にわたって続き、そのことで体内の水分量・水分率が徐々に減少し、身体的異変(熱中症のような危険な症状)が現れることです※1。この異変は自覚しにくいことから「隠れ脱水」とも呼ばれており、特に体水分量・体水分率が減少した後期高齢者や過労や病気で体調不良に陥っている人、小児などに多く見られます。

脱水状態が長引くと、発汗による体温調節が上手く機能せず、熱中症(I度, II度)

へ移行します。

蓄積脱水のチェックポイント

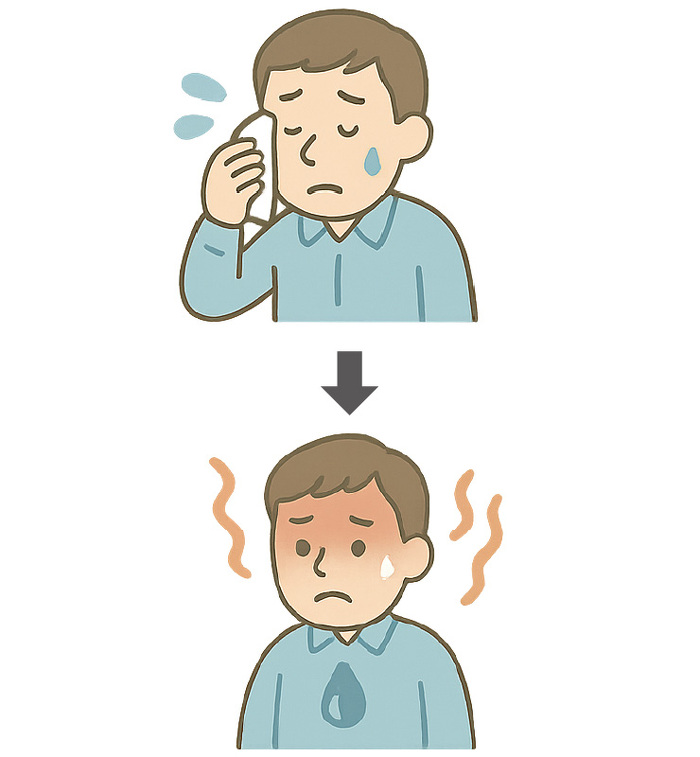

蓄積脱水の可能性については、以下の症状が2つ以上当てはまる場合とされています※1。

① 口の乾きを自覚する(特に起床時)

② 排尿の回数が少ない(排尿の間隔が長い)

③ ふらつきやぼんやりの感覚を有する

④ 食欲がない

⑤ 額(ひたい)が赤く、熱を持っている

また、起床時と就寝前に測定する体重の連続減少や、尿の色もセルフチェック項目です( 茶褐色や茶色は危険信号、濃い黄色は脱水の兆候)※2。

脱水状態が続くと、血液の濃縮(血漿量の減少:ヘマトクリット値の上昇)、循環不良(血流量の減少)、体温調節機能の低下(深部体温の

上昇)などが起こり、熱中症や意識障害などの重篤な症状を発症する危険性が高まります※2。

蓄積脱水の対策

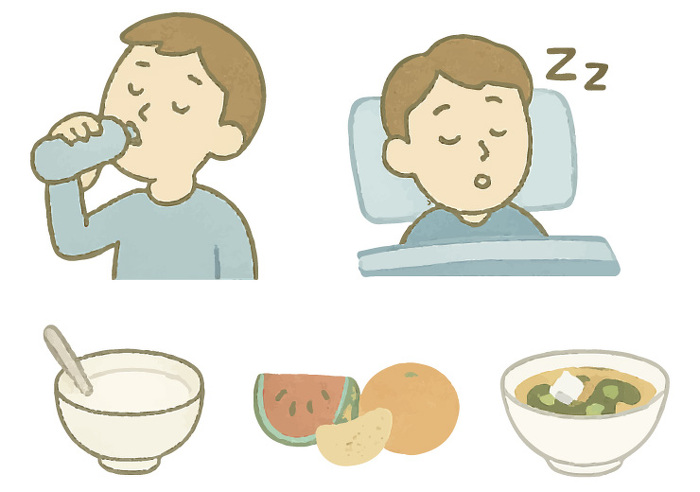

① こまめに水分を補給

② ミネラルを補給(ナトリウム、カリウム、マグネシウムなど)

③ 起床時、外出時(前後)、入浴後、運動後に飲水

④ 睡眠時間と睡眠の質を確保

⑤ 涼しい日にも意識的に補水

食事の際には水分を含む食品の活用が推奨されます。

・ ヨーグルト : 水分+たんぱく質やミネラルも補える

・ 果物(スイカ、みかん、メロンなど) : 水分+ビタミンやミネラルも補える

・ 豆腐の味噌汁やスープ : 水分+塩分+たんぱく質を補える

日ごろからたんぱく質を積極的に摂取することで、筋肉量や血液中のアルブミン濃度が保たれ、筋肉内および血管内の水分が十分に満たされます。また、適量の糖質と塩分を摂取していると、小腸での水分吸

収率が高まり、倦怠感や意識喪失の防止効果も期待できます。起床時に牛乳または果物ジュースを飲むことも効果的です。

公的研究からの知見

厚生労働科学研究「水の摂取・利用が健康障害の予防及び健康増進効果に及ぼす影響について」(研究代表者:武藤芳照、東京大学大学院教育学研究科)によると、①中高年者の運動・温泉入浴中の事故は、飲酒による利尿作用と水分補給不足が関与していること、②水分摂取不足が健康障害(脱水、熱中症など)に直結することが示唆されています※1。

日本高血圧学会などによると、塩分は不要との意見もありますが、熱中症の防止には適量の摂取をおすすめします。

参考文献

※1…【熱中症対策】高齢者も小児も要注意!「蓄積脱水」にご用心 | 尾張旭市の内科・小児科・整形外科・消化器内科|あらかわ医院

※2…蓄積脱水について考える。|tsubasa_for_athlete