熱中症の基礎知識

熱中症ってなに?

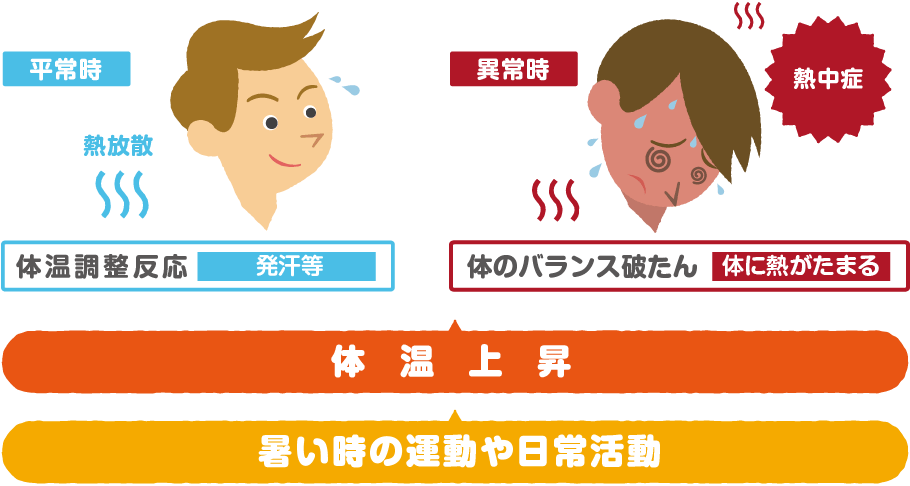

高温環境下で、体内の水分や塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が正常に働かなくなることで、体温がうまく調節できず、体内に熱がこもり、体温が異常に上昇することで発症します。熱中症は重症化すると死に至る可能性のある病態ですが、正しい知識を身に付け、予防法や応急処置を行えば発症を防いだり、救済することができます。

熱中症はどのようにして起こるの?

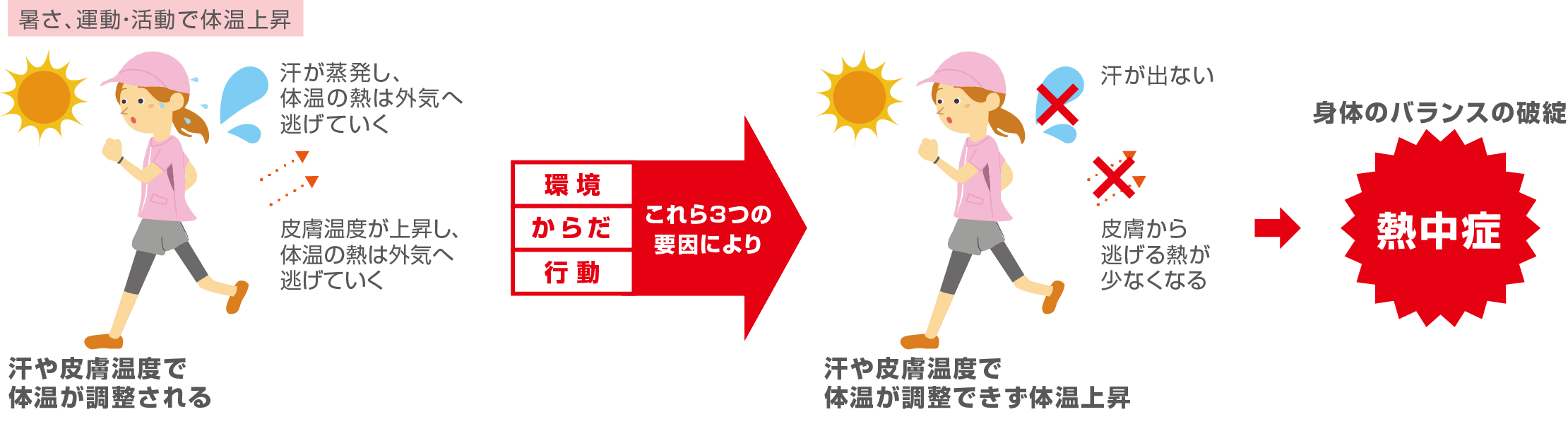

熱中症を引き起こす条件は、「環境」「からだ」「行動」によるものが考えられます。

「環境」の要因は、気温が高い、湿度が高い、風が弱いなどがあります。

「からだ」の要因は、高齢者や乳幼児、肥満、二日酔いや寝不足といった体調不良、脱水状態などがあります。

「行動」の要因は、激しい労働や運動によって体内に著しい熱が生じたり、暑い環境に体が十分に対応できないことなどがあります。

人間の身体は、平常時は体温が上がっても汗や皮膚温度が上昇することで体温が外へ逃げる仕組みとなっており、体 温調節が自然と行われます。しかし、これら3つの要因により、体温の上昇と調整機能のバランスが崩れ、身体に 熱が溜まってしまいます。このような状態が熱中症です。

どんな時におこるの?

-

暑い時

最高気温が真夏日と言われる30℃を超えると、体温調節がうまくできなくなります。1年間の真夏日の日数が多くなると、熱中症死亡数も多くなります。

湿度が高い時

気温が低くても、湿度が高いと汗がうまく蒸発できず、熱中症を引き起こす可能性が高くなります。

風が弱い時

風が弱いと、汗が蒸発しにくくなり体温が下がりにくくなります。

日差しが強い時

日差しが強いと、直射日光と地面からの照り返しにより熱中症の危険を高めます。大人より地面に近い子どもは、照り返しにより特に高温にさらされた場所にいるので注意が必要です。

どんな人がなりやすい?

脱水状態にある人

下痢や二日酔いなどで脱水症状の人は、熱中症の危険が高くなります。軽い脱水症状になると、のどの乾きを感じにくくなるので、のどが乾いてなくても水分を補給することが大切です。

高齢者

体温調節機能が低下している高齢者は、体に熱がこもりやすくなります。また、暑さやのどの乾きを感じにくく、暑さ対策が遅れることがあり、熱中症の危険が高くなります。

子ども

子ども・幼児は汗腺をはじめとした体温調節機能がまだ十分に発達しておらず、高齢者と同様に熱中症のリスクは成人より高くなります。急激に温度が上昇する炎天下の車内などは、わずかな時間でも子どもだけを車内に残さないようにしましょう。

肥満の人・過度の衣服を着ている人

体内の熱を逃がす効率が悪くなり体内に熱がこもりやすくなるため、熱中症の危険が高くなります。

普段から運動をしていない人

普段からあまり運動をしていないと、効率的に汗がかけなくなり熱中症になりやすくなります。

病気の人、体調の悪い人

疲労や風邪などで体調不良のときは、体温調節機能が低下していますので、注意が必要です。

暑さに慣れていない人

暑さに慣れていない人や、暑くなりはじめる時期に熱中症になりやすくなります。梅雨明け、気温が上がり蒸し暑い日は要注意です。

熱中症警戒アラートとは

環境省と気象庁は、熱中症予防対策に する効果的な情報発信として、 令和2 年7 月から 東甲信地方で、「熱中症警戒アラート 試行 」の発表を実施しました。令和3 年4 月下旬からは全国を対象に、運用を 始します。

「熱中症警戒アラート」は、熱中症の危険性が極めて くなると

予測された に、危険な暑さへの注意を呼びかけ、 熱中症予防行動をとっていただくよう促すための情報です。